Le risque inondation

Sur le territoire du SMMRPM, il existe essentiellement deux causes concernant les inondations : le débordement des cours d'eau de la Marne et de ses affluents et le ruissellement des bassins versants.

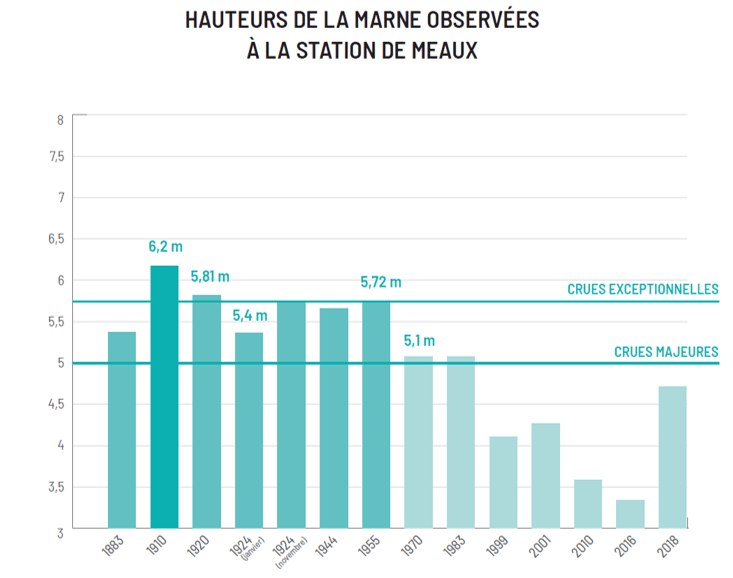

Les crues de la Marne

Le territoire du SMMRPM a été confronté à des inondations dévastatrices tout au long de son histoire. Des événements notables remontent à plusieurs décennies, lorsque des crues importantes ont affecté les affluents de la Marne et provoqué des inondations importantes. Sur la Marne, la crue la plus importante observée depuis la fin du 19ème siècle est la crue de janvier 1910. Au cours des dernières années, des épisodes pluvieux intenses ont entraîné la montée des eaux dans les affluents de la Marne, entraînant des inondations localisées dans les zones adjacentes. Les dernières crues significatives se sont produites au printemps 2016 et en juin 2021.

Les crues des affluents

Le territoire du SMMRPM est sujet aux risques d’inondation également en raison de la présence des affluents de la Marne. Cette zone, riche en histoire et en culture, est traversée par plusieurs cours d’eau, dont le ru de Rutel, le ru des Cygnes, le ru de la Borde et le ru de Mansigny. Ces affluents peuvent contribuer à l’augmentation du niveau de la Marne lors des périodes de fortes pluies et entraînent des risques d’inondation pour les zones environnantes.

Les inondations sont provoquées par des combinaisons variables des différents facteurs suivants :

- Intensité des pluies tombées sur le bassin versant ;

- Imperméabilisation naturelle et temporaire (saturation des sols, gel) ou artificielle des sols ;

- Disparition des zones humides et réduction des zones d’expansion des crues ;

- Aménagement du cours d’eau principal du bassin.

Les débordements de ruisseaux peuvent causer des inondations locales qui peuvent endommager les propriétés riveraines, les cultures, les infrastructures et menacer la sécurité des habitants. Ils peuvent également entraîner le déplacement de sédiments et de débris, ce qui contribue à l’érosion des sols et à la dégradation de l’environnement.

Le ruissellement

Le ruissellement est le déplacement de l’eau à la surface du sol à la suite de précipitations lorsque l’eau ne peut plus ou pas s’infiltrer dans le sol. Cela se produit lorsque l’intensité des précipitations dépasse la capacité d’absorption du sol, que celui-ci soit déjà saturé d’eau ou qu’il soit imperméable. Le ruissellement est d’abord « diffus » ou « en nappe ». Il s’agit d’un écoulement superficiel pelliculaire ou en filets divagants. Sous une forme plus concentrée, le ruissellement produit des chenaux d’écoulement plus ou moins grands (rigoles, ravines, ruisseaux…).

Le ruissellement peut entraîner des problèmes d’érosion, de transport de sédiments et de dégradation des sols.

Les désordres générés par coulées de boues

La coulée de boue est un phénomène plus spécifique qui se produit lorsque de grandes quantités de boue, de sable, de débris végétaux et de roches se déplacent rapidement sur les pentes des collines ou des montagnes. Elle est généralement déclenchée par des événements météorologiques intenses tels que de fortes pluies, des orages violents ou la fonte rapide de la neige. L’eau de pluie pénètre dans les couches supérieures du sol, saturant le terrain et créant une masse instable de boue, de sable et de roches meubles. Cette masse, sous l’influence de la gravité, se déplace rapidement le long des pentes, dévalant les collines et les vallées, emportant tout sur son passage. Les coulées de boue peuvent causer d’importants dégâts aux infrastructures, à l’environnement et aux habitations situées sur leur trajet.